東アジアの農業問題|食生活への影響とは?

東アジアってお米が主食で、野菜も豊富、食文化がすごく豊か!…って思われがちですが、実は農業を取り巻く問題がどんどん深刻になってきてるんです。

どういうことかというと、農業の担い手不足や気候変動の影響で、今のままじゃ東アジアの食卓が保てなくなるかもしれないんです。今回は、そんな東アジアの農業問題と、それが食生活にどう影響しているのかを見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

東アジアの農業、どんな特徴があるの?

まずは、東アジアの農業がどんな特徴を持っているのかをざっくり確認しておきましょう。文化や気候の違いによって、国ごとにかなり多様なんです。

- 水田稲作が広く普及(日本・中国南部・韓国)

- 畑作・果樹栽培も豊富(野菜・果物・豆類など)

- 家族経営が中心で規模は小さめ

- 都市化で農地がどんどん減少中

- 高齢化が進み、後継者不足が深刻

- 化学肥料・農薬の使用量が多め

こうした背景の中で、いくつかの深刻な問題が起きています。

|

|

|

農業問題①:高齢化と担い手不足

どの国でも共通して問題になっているのが、農家の高齢化と若い人の就農離れです。

日本の例:平均年齢が70歳近くに

農業従事者の平均年齢は65歳超。後継者がいないため、耕作放棄地がどんどん増えていて、農地が荒れてしまうケースも。

韓国・中国でも同様の傾向

韓国や中国でも、都市への人口集中で農村人口が減少中。少人数・高齢化の農業体制が限界に近づいています。

労働力不足の補填に外国人労働者

日本や韓国では、東南アジアからの技能実習生や短期労働者に頼る構造も増えていますが、長期的な解決にはなっていないのが現状です。

|

|

|

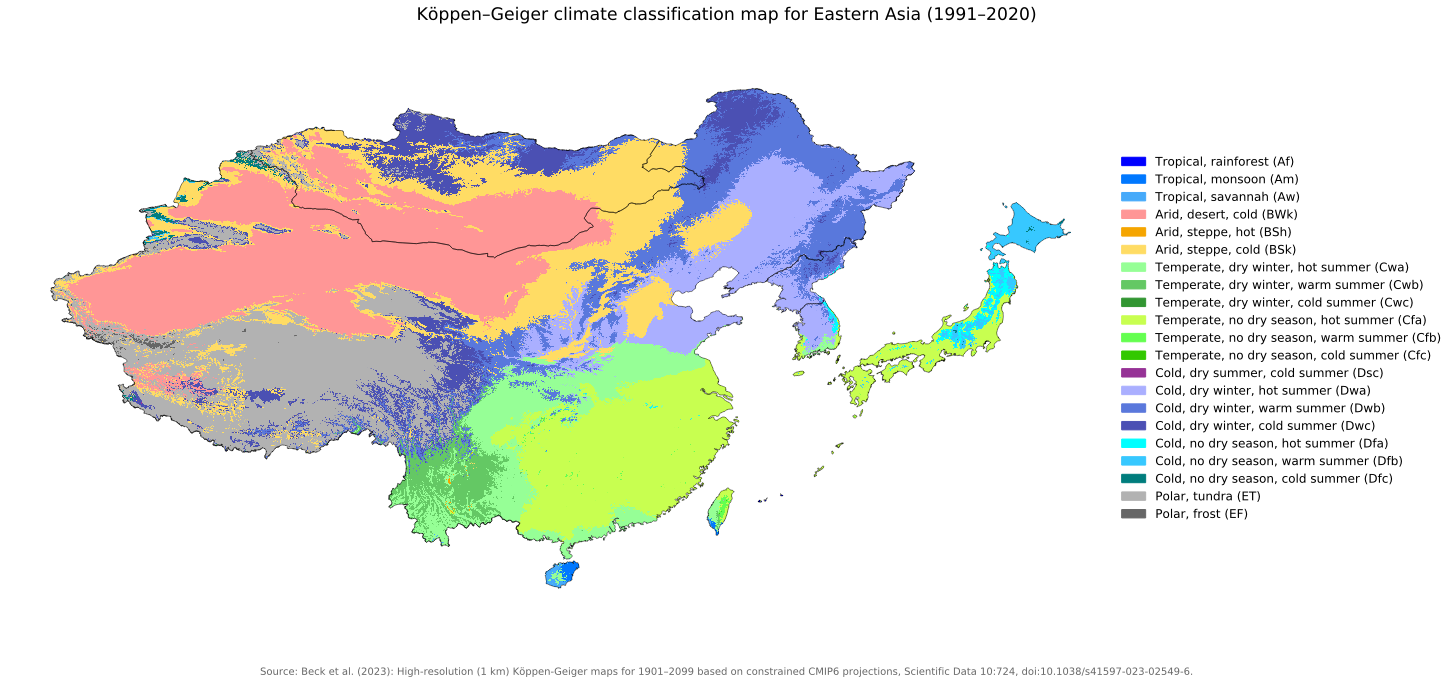

農業問題②:気候変動と自然災害

次に大きな課題が異常気象や災害の頻発です。これも農業には大ダメージ。

台風・豪雨・干ばつ

毎年のように発生する台風や集中豪雨で、水田や畑が流されたり、逆に干ばつで作物が育たなかったりと、生産が不安定になっています。

作物の適地が移動

気温上昇によって、これまで育てていた品種が育たなくなる地域も出てきました。たとえば日本のリンゴ栽培が北へ移っていたり、中国南部の米栽培が水不足に悩まされたりしています。

病害虫の発生地域が拡大

暖かくなったことで害虫や病気の北上が進み、農薬の使用量も増加。安全性と収量のバランスに苦しむ農家が増えています。

|

|

|

農業問題③:食料自給率の低さ

実は、東アジア諸国は食料の輸入依存度が高いのも課題なんです。

日本:カロリーベースで40%未満

お米以外の多くの食材を海外からの輸入に頼っていて、パンや肉、野菜の一部までが外国産。もし輸入が止まったら?と考えるとちょっと怖い状況。

韓国:国土が狭く、自給困難

韓国も輸入依存が高く、気候や地形的に大量生産が難しいため、価格の不安定さや物価への影響が大きくなりやすいです。

中国:人口が多すぎて足りない

自給率はある程度高いものの、人口の規模がとにかく大きいので、需要を満たすには輸入が不可欠。最近では輸入先の多様化に力を入れています。

|

|

|

農業問題が食生活に与える影響

こうした農業の問題は、私たちの食卓にもじわじわと影響を与えてきています。

野菜や果物の価格が高騰

気候や人手不足で供給が不安定になると、スーパーの野菜が一気に高くなる現象が。特に台風のあとなどに顕著ですね。

輸入食材への依存が加速

安くて安定している海外産に頼る場面が増えると、地元の農家が立ち行かなくなったり、食文化の多様性が失われる可能性も。

伝統的な食文化の衰退

たとえば季節の野菜や発酵食品など、昔ながらの食文化が材料不足や手間の問題で継承されにくくなっています。

東アジアの農業問題は、ただの産業の話ではなくて、私たちの「毎日のごはん」に直結しているんです。高齢化、気候変動、輸入依存…これらをどう乗り越えて、安心できる食生活を守っていくか。そんな視点で見ると、農業って実はすごく身近で大事なテーマなんですよね。

|

|

|