東アジアの地理的特徴|2つの造山帯が重要!

東アジアの地形って、山もあれば平野もあるし、火山も地震も多い…ってちょっとややこしいですよね。でもその背景には、2つの造山帯(新期造山帯と古期造山帯)が交差するという、地球規模で見ても珍しい地質構造があるんです。今回は、そんな東アジアの地理を特徴づける“2つの造山帯”と、それがもたらす自然環境についてじっくり見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

造山帯ってなに?まずは言葉の意味から

「造山帯」というのは、ざっくり言うと「山ができる地域」のこと。プレートの動きによって地殻が押し合わされ、山脈ができるエリアです。

新期造山帯と古期造山帯

地球上には大きく分けて2つの造山帯があります:

- 新期造山帯:現在も地殻変動が活発な地域(例:ヒマラヤ~日本列島)

- 古期造山帯:かつて山ができたけど今は落ち着いている地域(例:ウラル山脈、テンシャン山脈など)

東アジアというのは、この2つがちょうど接する場所になっているんです!

|

|

|

新期造山帯:ダイナミックな自然災害の温床

日本列島や台湾、中国南部は、新期造山帯に位置しています。プレートがぶつかり合う最前線で、自然もダイナミック!

火山と地震が多発

日本や台湾は環太平洋造山帯の一部で、火山活動や地震が非常に多い地域。フィリピン海プレートや太平洋プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいるからなんですね。

山が新しくて急峻

アルプスやヒマラヤと同じく、新しい時代にできた山なので、急な斜面や険しい地形が特徴です。日本アルプスや中央山脈(台湾)などがその代表。

雨が多く、川の流れが急

険しい山と雨の多さが組み合わさって、川の流れが短くて急になるのも特徴。土砂災害や洪水が起きやすい自然環境になります。

|

|

|

古期造山帯:広大な高原と大陸性気候

モンゴルや中国北西部は、比較的古い地殻運動によってできた古期造山帯の領域。ここではまったく違う風景が広がっています。

なだらかな山地と高原地帯

古期造山帯は、長い年月をかけて浸食され、山が丸く低くなっています。ゴビ砂漠や黄土高原など、広くて平坦な台地が多いのが特徴です。

地震は少なめ

新期造山帯ほどプレートの動きが活発ではないため、地震の発生頻度は低め。ただし、断層が残っている地域では時折大きな地震が起きることもあります。

気候は乾燥傾向

海から遠く離れた内陸にあるため大陸性気候が支配的。寒暖差が激しく、雨が少ないため、草原や砂漠が広がりやすい地形です。

|

|

|

2つの造山帯が交差する東アジアの特異性

東アジアが面白いのは、この新旧2つの造山帯が地理的に隣接している点なんです。他の地域ではあまり見られない珍しい配置なんですよ。

中国中部が“境界”になっている

だいたい秦嶺山脈あたりを境に、南が新期造山帯、北が古期造山帯に分かれます。この地帯は気候や文化の分水嶺にもなっていて、「南北中国の境目」としても知られています。

地形の多様性=文化や産業の多様性

山の成り立ちが違うと、そこに生まれる農業・集落・交通のスタイルも変わってきます。つまり地質の多様性は、そのまま人々の暮らしや文化の多様性にもつながっているんです。

自然災害と共存する知恵

新期造山帯に暮らす日本や台湾では、耐震建築や地震速報など、災害と向き合うための技術や文化が発展してきました。こうした知恵もまた、地理が生んだ遺産です。

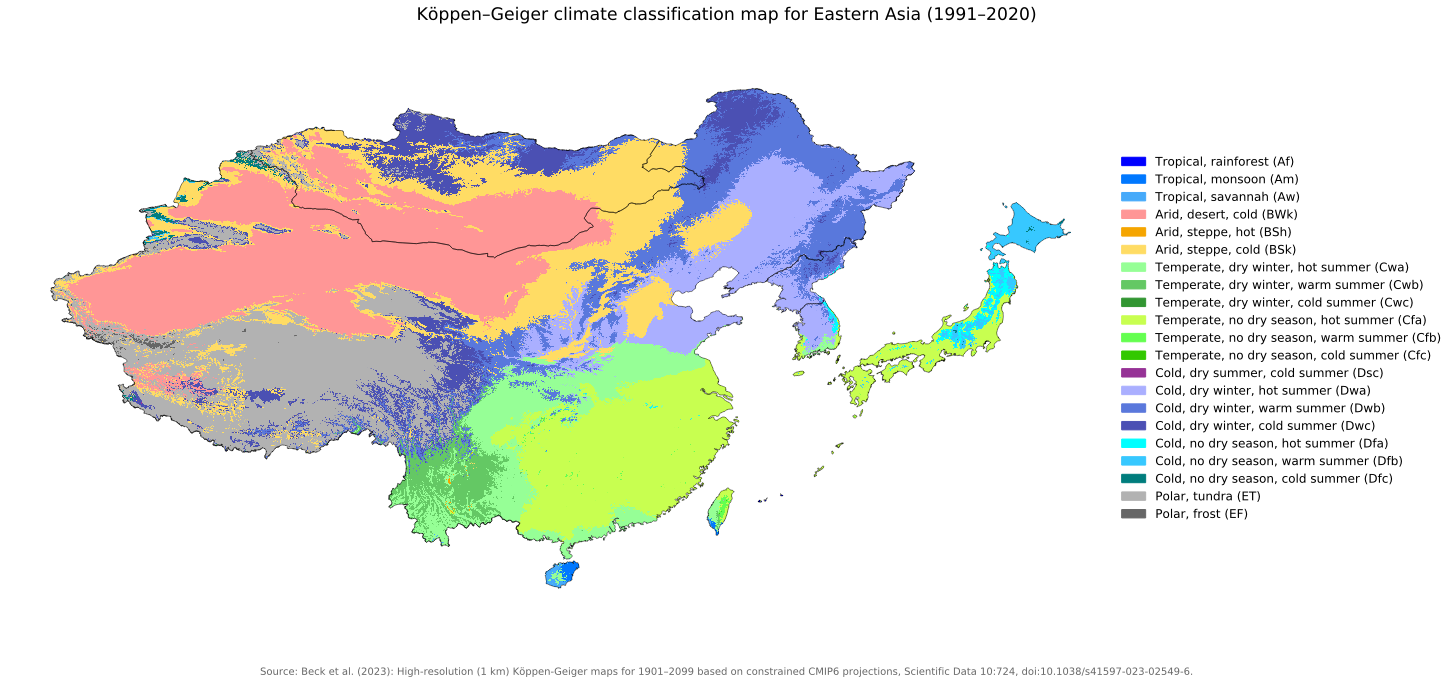

東アジアの地理は、新期造山帯と古期造山帯という2つの「山の時代」の交差点にあることで、地形も気候も文化もとっても多彩なんです。高くて若い山、広くて古い高原、それぞれに違う自然の顔があるからこそ、この地域はユニークなんですよ。地図を眺めるだけでも、地球の歴史が見えてくるかもしれませんね。

|

|

|