東アジアの砂漠地帯|そもそも「乾燥帯」が存在するの?

東アジアって「森林が多くて緑が豊か」っていうイメージがあるかもしれませんが、実は北部や内陸には砂漠もあるんです。そもそも「砂漠=中東」って思いがちだけど、東アジアにも「乾燥帯」と呼ばれる気候区が存在していて、そこには本格的な砂漠地帯が広がっているんです。今回は、そんな東アジアの砂漠地帯と乾燥帯の実態を見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

乾燥帯とは何か?まずは気候から理解しよう

砂漠を語るには、まず「乾燥帯」ってどんな気候なのかを知っておく必要があります。意外と知られてない基本からチェック!

乾燥帯の定義

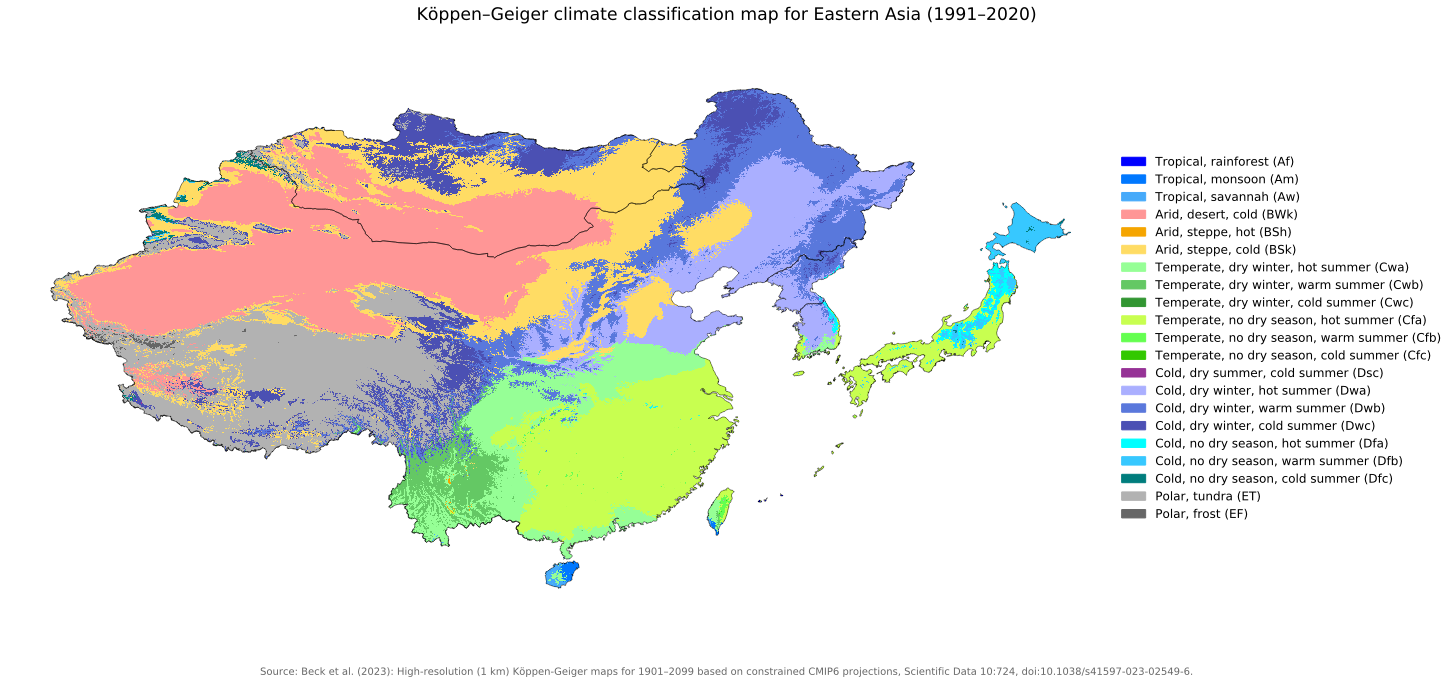

年間降水量が非常に少なく、蒸発量がそれを上回る気候を乾燥帯と呼びます。ケッペンの気候区分では「BW(砂漠気候)」と「BS(ステップ気候)」に分類されます。

乾燥帯の特徴

・雨がほとんど降らない

・昼夜の寒暖差が大きい

・草木が少なく、地表が裸地になりやすい

・人が住みにくく、農業に不向き

こうした特徴をもつ地域が東アジアにも存在するんです。

|

|

|

東アジアにある代表的な砂漠地帯

じゃあ、東アジアの中で「砂漠」と呼ばれる場所って具体的にどこにあるのか?有名な地域を紹介します。

- ゴビ砂漠(中国北部・モンゴル南部)

- タクラマカン砂漠(中国・新疆ウイグル自治区)

- オルドス砂漠(中国・内モンゴル自治区)

- ホブド砂漠(モンゴル西部)

- クムタグ砂漠(中国西部)

- バダインジャラン砂漠(中国西北部)

これらはすべて東アジアに存在する、れっきとした乾燥地帯。とくにゴビ砂漠とタクラマカン砂漠は世界的にも有名です。

|

|

|

なぜ東アジアに砂漠があるの?

一見すると「緑が多そうな東アジアに砂漠があるのは不思議…」と思うかもしれません。その理由には、地形と気候の特徴が関係しています。

偏西風と雨の影響

東アジアの砂漠地帯は、山に囲まれた内陸部に多いです。海からの湿った空気がヒマラヤ山脈や天山山脈で遮られて、内陸には雨雲が届きにくいんですね。これを「レインシャドー(雨陰)効果」と言います。

大陸性気候の影響

大陸の奥深くにあるため、気温の変化が激しく、夏は高温・冬は極寒。これも砂漠化を助長する要因になります。乾いた風も強く吹き、砂が飛びやすいんです。

人間活動による影響

過剰な放牧、森林伐採、農地の拡大などで植生が失われ、もともと乾燥していた土地が砂漠化するケースも多く見られます。ゴビ砂漠などはその代表例。

|

|

|

これらの砂漠地帯が抱える問題とは?

東アジアの砂漠地帯は、自然環境としての特徴だけでなく、いま大きな環境問題の現場でもあるんです。

黄砂の発生源

とくに中国北部やモンゴルの砂漠地帯は、黄砂の主な発生源になっています。春先になると強風で巻き上げられた砂が偏西風に乗って、日本や韓国に飛んできます。

砂漠化の拡大

もともとあった砂漠が拡大して、農地や集落を侵食する問題も深刻。これを防ぐために、中国では「緑の万里の長城」と呼ばれる植林プロジェクトが進行中です。

住民の暮らしと経済への影響

砂漠化が進むと農業や牧畜ができなくなり、地域経済や住民の生活が苦しくなっていきます。インフラの整備も難しく、都市との格差が広がる原因にもなります。

東アジアには確かに「乾燥帯」が存在し、その中には本格的な砂漠地帯も広がっています。単なる自然環境として見るだけじゃなく、砂漠化や黄砂といった現代的な問題とも深くつながっている地域なんです。緑豊かなアジアのイメージの裏に、乾きと風の世界が広がっていることを、ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

|

|

|