「東アジア」の定義|どこからどこまで?極東や北東アジアとの違いは?

東アジアって聞いたとき、真っ先に思い浮かぶのは日本や中国、韓国あたりでしょうか?でも「東アジア」って、実は文脈や使う人によって微妙に指してる範囲が違ったりするんです。結論からいってしまえば、「東アジア」の定義は、地理・文化・政治の文脈によって柔軟に変わる、ちょっと曖昧な概念 なんです。今回はそんな「東アジア」という言葉について、どこからどこまでが入るのか、似たような言葉である「極東」や「北東アジア」とはどう違うのかを、やさしく丁寧に解きほぐしていきます。

|

|

|

|

|

|

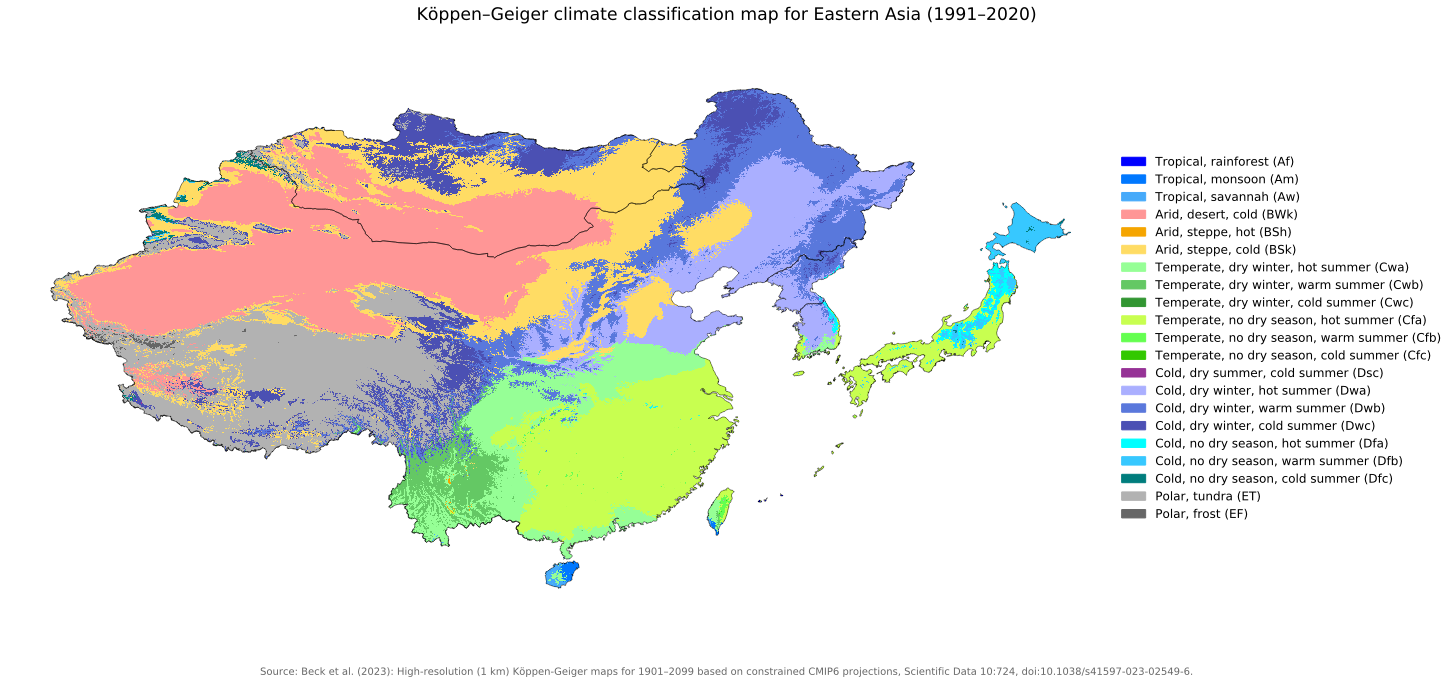

東アジアの地理的な定義:どこからどこまで?

東アジアの地理的範囲を示す地図

まずは一番シンプルな、「地理的な」東アジアの定義から見てみましょう。ここでは世界地図上での位置関係を基準に考えます。

一般的に含まれる国・地域

韓国 |

北朝鮮 |

台湾 |

中国 |

日本 |

モンゴル |

||||

地理的には、上のような国々が「東アジア」に含まれることが多いです。これらの国々は、ユーラシア大陸の東側、いわゆる「アジアの東端」に位置していて、歴史的にも交流が深い地域なんです。

含めるかどうかで揺れる国や地域

東アジアに「含めるかどうか」で立場が分かれるのが、たとえばベトナムや東シベリア地域。一部の国際機関では、これらを「東アジア」に入れるケースもあります。でも多くの場合は「東南アジア」や「北アジア」として別枠にされることが多いんですよ。

|

|

|

政治・経済の文脈での東アジア

地理だけじゃなく、政治や経済の話になると「東アジア」の意味合いがちょっと変わってくるんです。国際会議や統計データでよく見るやつですね。

国際機関での使われ方

たとえば国際連合(UN)や世界銀行なんかでは、東アジアを「東アジア・太平洋地域」と一括りにして使っていたりします。このときには、中国、日本、韓国などに加えて、タイやマレーシア、インドネシアまで含まれていたりして、かなり広範囲になることも。

経済圏としての東アジア

もうひとつは「東アジア経済圏」なんていう言い方。これは貿易や投資の関係性を重視していて、日本、中国、韓国の三国が核となって、周辺地域(東南アジアやモンゴル)も巻き込んだ広域経済圏として捉えられることがあります。

政治的連携の枠組み

東アジアサミット(EAS)みたいな場では、ASEAN諸国と日本・中国・韓国、さらにインドやオーストラリアも参加していて、「東アジア」という名称に対して、かなり広がりをもった定義になっています。

|

|

|

極東って何?東アジアとどう違うの?

「東アジア」と似たような言葉に「極東」ってありますよね。こっちはちょっとクセが強い言葉です。

ヨーロッパ中心の呼び方

「極東(Far East)」は、もともとヨーロッパから見た「世界の端っこ」って意味で使われ始めた言葉。つまり完全に西洋目線なんですね。19世紀~20世紀の帝国主義時代に広まった表現で、イギリスやフランスがアジアを段階的に「近東(Middle East)」「中東(Near East)」「極東(Far East)」って分けていたんです。

含まれる範囲とイメージの違い

極東に含まれるのは、おおむね東アジアの国々(日本、中国、朝鮮半島)+ロシアのシベリア東部。特に冷戦時代のアメリカでは、ソ連の極東戦略と絡めて使われることが多かったですね。なので、ちょっと軍事的・古めかしい響きがあります。

|

|

|

北東アジアという言い方もあるけど?

北東アジアの地理的範囲を示す地図

出典:title『Map_of_Northeastern_Asia』-by Gzhao/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

もうひとつ、「北東アジア」という表現もありますが、これもまた別の視点からの呼び方です。

定義としては東アジアの一部

北東アジアは、東アジアの中でも特に北に位置する国々を指す表現です。日本、中国東北部、朝鮮半島、モンゴル、ロシア極東部が含まれることが多く、冷涼な気候とステップ地帯を持つ地域です。

国際関係での使用例

外交や安全保障の分野では、「北東アジアの安定」や「北東アジアの非核化」なんて言葉が使われたりします。つまり、より限定された地域にフォーカスした表現で、地政学的な話題と結びつくことが多いんです。

|

|

|

文化的な共通点から見た東アジア

漢字文化圏の地理的範囲を示す地図

出典:title『East_Asian_Cultural_Sphere』-by Betoseha / CC BY-SA 3.0より

最後に、文化的な視点からも東アジアの定義を見ておきましょう。これがまた面白くて、「漢字文化圏」とか「儒教文化圏」なんて言葉がヒントになります。

漢字と儒教でつながる地域

日本、中国、韓国、ベトナム(歴史的に)、そして一部のモンゴルや琉球地域では、かつて漢字が使われ、儒教の影響も色濃く受けてきました。これを「漢字文化圏」とか「儒教文化圏」と呼ぶことがあります。つまり文化的には同じルーツや交流があったというわけです。

宗教や哲学の共通点

仏教、道教、儒教といった宗教・思想が混在しながら影響を与え合ってきたのも、東アジアの大きな特徴です。日本や韓国の寺院、中国の道教的な建築、思想教育などに、その名残が見られます。

衣食住の共通文化も

東アジアで使われる様々なお箸

たとえばお箸文化とか、発酵食品(味噌、キムチ、豆鼓)を大事にする食文化なんかも、東アジアに広く共通しています。服や建築にも似たような美意識があるんですよ。

というわけで、「東アジア」という言葉は、使う文脈によって指す範囲やニュアンスがけっこう変わってくる言葉なんです。地理的には日本・中国・朝鮮半島・モンゴルあたりが定番だけど、政治や文化の視点で見るともっと広がりが出てきます。「極東」や「北東アジア」みたいな類似語とも使い分けが大事で、それぞれ歴史や背景があるんですよね。今度から「東アジア」という言葉を聞いたときは、「それってどの範囲の話なんだろう?」とちょっと考えてみると、世界の見え方がぐっと深くなるかもしれませんよ。

|

|

|